おせちの由来知ってますか?

更新日2023年12月25日

- こんにちは。

安東石材店の溝江です。

7月から入社して、あっという間に半年が過ぎました。日々新しい事を学び、知識を増やすべく頑張っています。

今年もあとわずかということで、今回は新年に頂く

「おせち」の由来についてお話しします。

なぜ「おせち」ていうの?

「おせち」ってなんで「おせち」というのだろう?と考えたことはありませんか?

おせちとは季節の節目に当たる「節(せち)」の日を指す言葉で、漢字で書くと「御節」と書くんです。

正月を含む五つの節に「御節会(おせちえ)」の儀式を行い、特別な料理である「御節供(おせちく)」を神に供えていたそうです。

そして、庶民の間にも民間行事として広まり

五節句のうち新年を迎える最も重要な日の節句の料理が、

正月料理として定着しました。

この「御節供(おせちく)」がおせちの語源と言われています。

いつからおせちと呼ばれるようになったの?

おせち料理は、江戸時代末期には現代のものに近い形になり「食積(くいつみ)」と呼ばれていました。

「おせち」と呼ばれるようになったのは、第二次世界大戦後、デパートで重箱入りのおせちが売り出されるようになり、

そこで「おせち」という名称で売り出されたことが、

広く一般的に「おせち」と呼ばれるようになったきっかけといわれています。

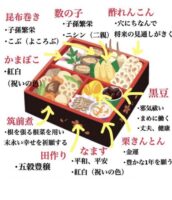

おせち料理の定番食材に込められた意味

おせち料理は、それぞれ意味があり、健康や長寿などの願いが込められています。

昔から食べ継がれている特別な料理「御節供」

日本の伝統的な食文化を大切にしていきたいものです。今年はぜひ、地域や家庭に伝わるおせちを知って作ったり、食べたりしてみてはいかがでしょうか😊